12月28日で今年の仕事納めとなりました。

6月から体調を崩し、無理できない年齢になったと痛感しました。たくさんの出会いに恵まれ、たくさんの学びを得られました。自分のできる範囲でできることに常に挑戦する姿勢は変わらず、また前に進んでいきます。

本年も大変ありがとうございました。皆様、よいお年をお迎えください。

12月28日で今年の仕事納めとなりました。

6月から体調を崩し、無理できない年齢になったと痛感しました。たくさんの出会いに恵まれ、たくさんの学びを得られました。自分のできる範囲でできることに常に挑戦する姿勢は変わらず、また前に進んでいきます。

本年も大変ありがとうございました。皆様、よいお年をお迎えください。

12月1日の夜22時発のさるびあ丸で今年度4回目の東京都利島村へ行ってきました。いつもは島内1泊でしたが、今回は島内2泊で保育園だけでなく、小学校にも巡回に行くことができました!

久しぶりの荒海でせっかくの特1等でゆっくり眠れるはずが、船酔いでふらふらになりながら利島港入港。いつもの宿、「そうだいも」さんで休憩して復活。

利島に関わることになり早2年。保育園でみていたお子さんが小学生になってからも関われることはとてもありがたいです。自治体の発達支援事業は基本的に就学までで、発達の苦手があったお子さんたちが小学校でどのように過ごしているのかわからないことがほとんどです。

保健師さん、保育士さん、学校の先生、外部から来島する心理士さん、作業療法士さん達と一緒に見守っていきたいと思います。

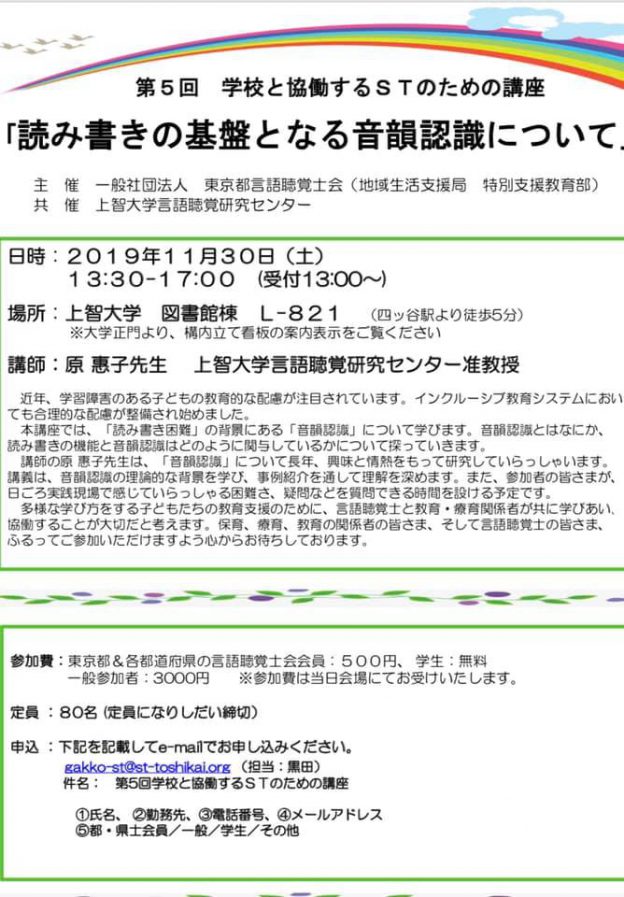

11月30日に東京都言語聴覚士会特別支援教育部主催の勉強会に参加しました。今回は、「読み書きの基盤となる音韻意識について」上智大学の原惠子先生にお話しいただきました。

就学前のお子さんと関わる機会が多いのですが、音韻意識や聴覚情報処理障害(APD)、発達性協調運動障害など様々な苦手を合わせ持つことも多くまだ私の中で整理しきれていません。これからも日々勉強していきます。

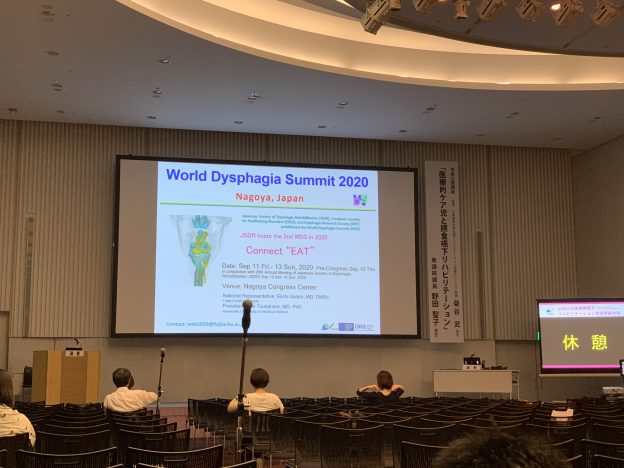

9月6日、7日に新潟県朱鷺メッセで開催された第25回日本摂食嚥下リハビリテーション学会に参加してきました。

障害のある方の作業所などの製品を扱うコンティオさんが出展されていたので、一筆箋を購入。企業展示やシンポジウムなど最新の情報だけでなく、懐かしい顔にも合うことができて得るものの多い学会でした。

8月26日、埼玉県立の特別支援学校の先生向け摂食嚥下研修会の講師をさせていただきました。

午前中は私の講義ととろみ体験、午後は重症心身場が維持のためのデイケアルームフローラの管理者で管理栄養士、障害のある娘さんの母親でもある大高美和さんの講義と再調理実習の2本立てでした。

2学期が始まる直前でお忙しい中、100名近くの先生が出席されて、私も有意義な時間を過ごせました。

2019年7月14日、第1回日本在宅医療連合学会大会のシンポジウム「地域嚥下」のシンポジストとして参加しました。

小児の例としてデイケアルームフローラ、離島の総合事業の例として利島村の話をしました。医科と歯科、在宅と病院などそれぞれの立場での話は興味深く、また質問に来てくださった先生方もいらっしゃって、とても勉強になりました。

6月17日から1泊2日で東京都大島町と利島村での訪問リハに行ってきました。今回は、つばさリハビリ訪問看護ステーションの非常勤としてのお仕事でした。

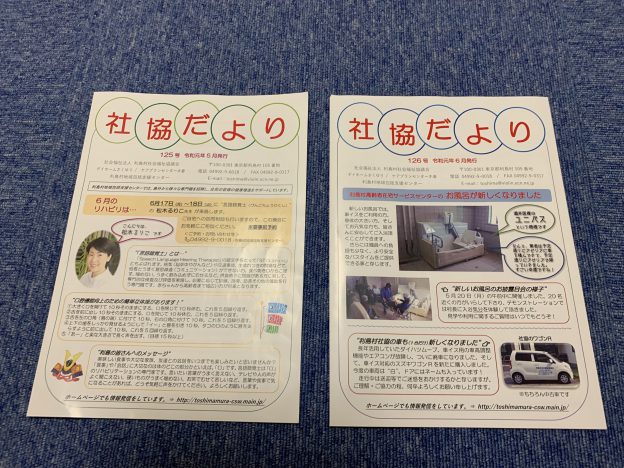

利島は今回で7回目、ジェット船は条件なしの就航で揺れもなく快適な船旅でした。まずは社会福祉協議会のデイサービス「さくゆり」で通所利用者の皆さんと一緒に昼食を食べながら摂食嚥下の様子を見て、そのあと個別評価。定期的に訪問するようになり1年半。社協だよりに紹介記事を載せていただいたところ、農協の売店に買い物に来ていた島民の方に声をかけていただきました!また、在宅高齢者の訪問では保健師さんだけでなく、診療所の医師も同行してくださったケースもあり、少しずつ島に言語聴覚士のことが広まってきているようでうれしく思いました。

2日目は、12時過ぎのヘリコプターで大島へ。1件訪問リハで嚥下やコミュニケーションの評価を実施し、元町港からジェット船で帰ってきました。

次回の利島は7月2日から1泊2日の予定で、保育園の巡回です。

5月18日(土)13:00から口唇口蓋裂の家族会Leonineの第10回目の集まりにお声をかけていただき、ことばの発達についてお話してきました。約20家族が集まり、にぎやかく楽しく過ごすことができました。ただでさえ個人差の大きいことばの発達に、口唇口蓋裂があり不安なご家族の集まれる場所づくりをしているLeonineの活動を応援します!私たち言語聴覚士ももっと子どもや家族に寄り添える存在になるよう努力します。

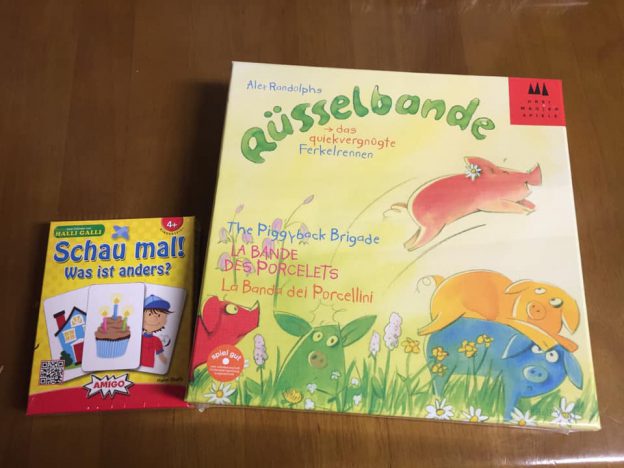

山梨県小渕沢の森の中にある「おもちゃ箱イカロス」さんで新しいおもちゃを手に入れました!

小渕沢はよく行っていたのに今まで全然気づかず損をした気持ちになるほど素敵なお店でした。1つ1つゲームの説明を丁寧にしていただき、実際に遊ぶこともできて、全部欲しくなってしまいましたが、今回は2つのゲームを購入。

「こぶたのレインボーレース」はキレイな7色のこぶたが狭い道をお互いの背中に飛び乗りながら進みます。8枚のボードを好きなように組み合わせて道を作ることができるので、短くしたり長くしたりでします。また、サイコロは1から4までの数字だけでできているのもポイント。このこぶた、いろいろな形で積み重ねて遊ぶこともできます。

もう1つは、「どれが変わったの?」。

カードの両面の絵柄は似ているけどどこか違う。記憶することももちろんですが、説明する練習にもなります。

子どもたちと一緒に遊ぶのが楽しみです。

平成最後の4月が始まりました!

5月から令和元年。これからも変わらずコミュニケーションと食べることを支えていけるよう努力しますので、よろしくお願いいたします。